簡化版的比特幣運行過程

為了深刻理解區塊鏈的基礎運行架構, 我想要從最簡化的情境開始說起

畢竟如果一開始就將龐大的知識傳送到人類的腦袋 那可能會傳輸失敗

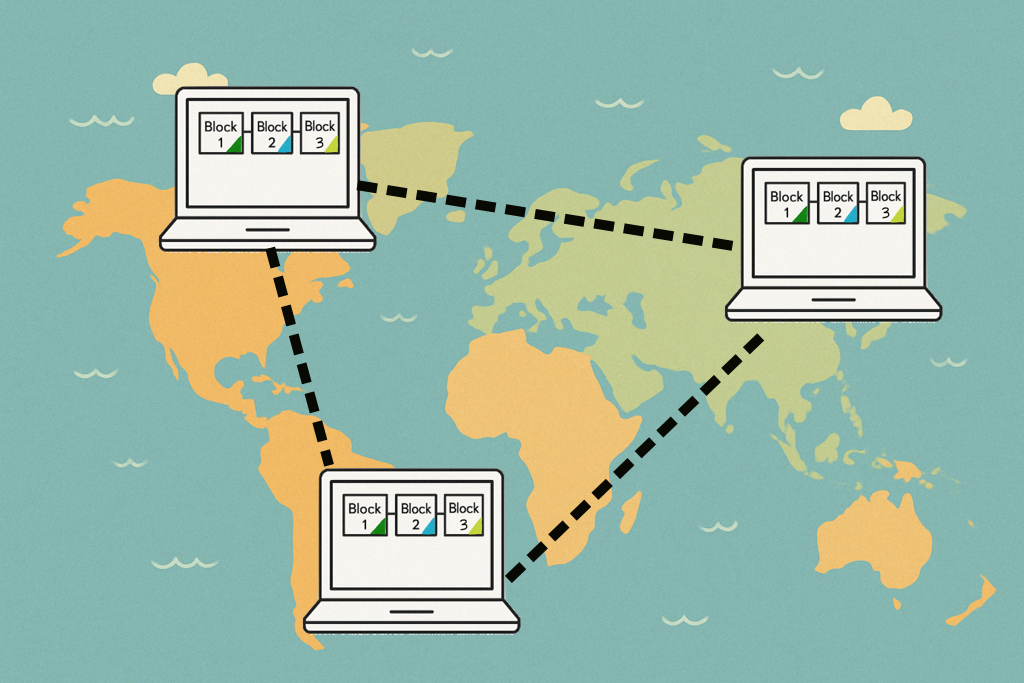

這是一個只有三台電腦在運行比特幣系統的世界

三台電腦都透過著網路在交換資訊

特性一: 每十分鐘, 就會有其中一台電腦找出一個新的區塊, 且廣播給其它電腦

以下我將展示最初第一個區塊是怎麼來的

Step 1: 時間為9:00, 此時沒有任何區塊

Step 2: 時間為9:10, 下方電腦找到區塊, 且向另外兩台電腦廣播

Step 3: 時間為9:11, 第一個區塊正傳往另外兩台電腦

Step 4: 時間為9:11, 另外兩台電腦接收到第一個區塊了

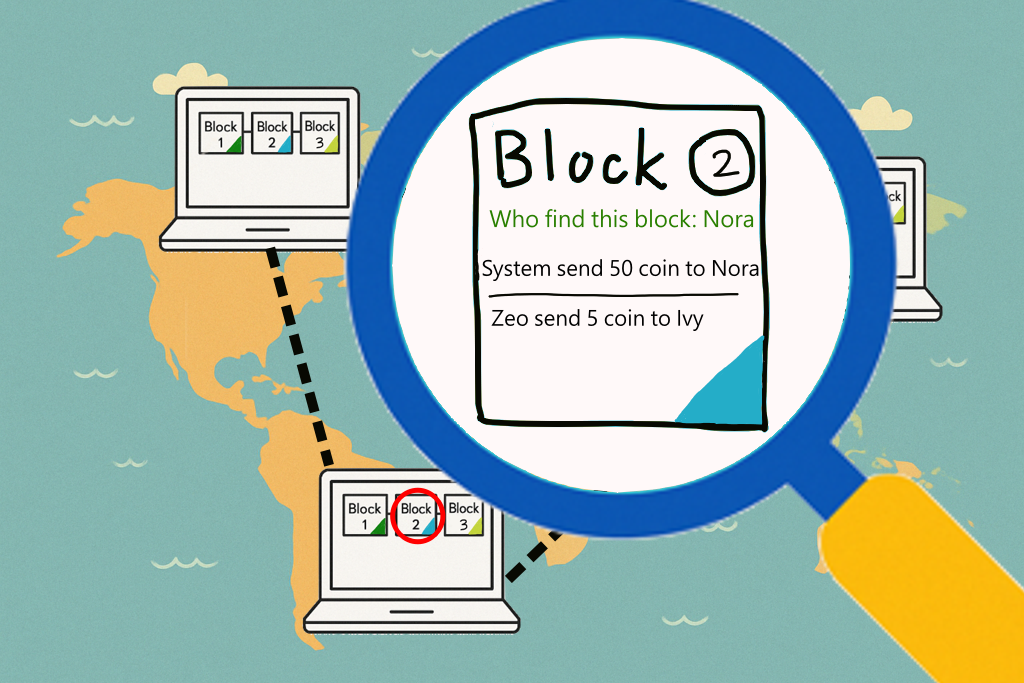

Step 5: 時間為9:20, 左上方電腦找到第二個區塊 (Block 2), 且向另外兩台電腦廣播區塊

Step 6: 時間為9:21, Block 2, 正傳往另外兩台電腦

Step 7: 時間為9:21, Block 2, 已被另外兩台電腦成功接收

動畫展示:

所以區塊鏈系統是一個所有電腦一起合力運行的系統 這會讓它具有去中心化的效果

另外也會發現到找到區塊的電腦會將區塊進行廣播, 所以每一台電腦都儲存著完全相同的區塊鏈資料

如下圖所示: 有三個區塊, Block 1, Block 2, Block 3 , 這三個區塊就如同被複製貼上到所有電腦當中

這樣的設計避免了單一故障點,確保系統的穩定性和安全性

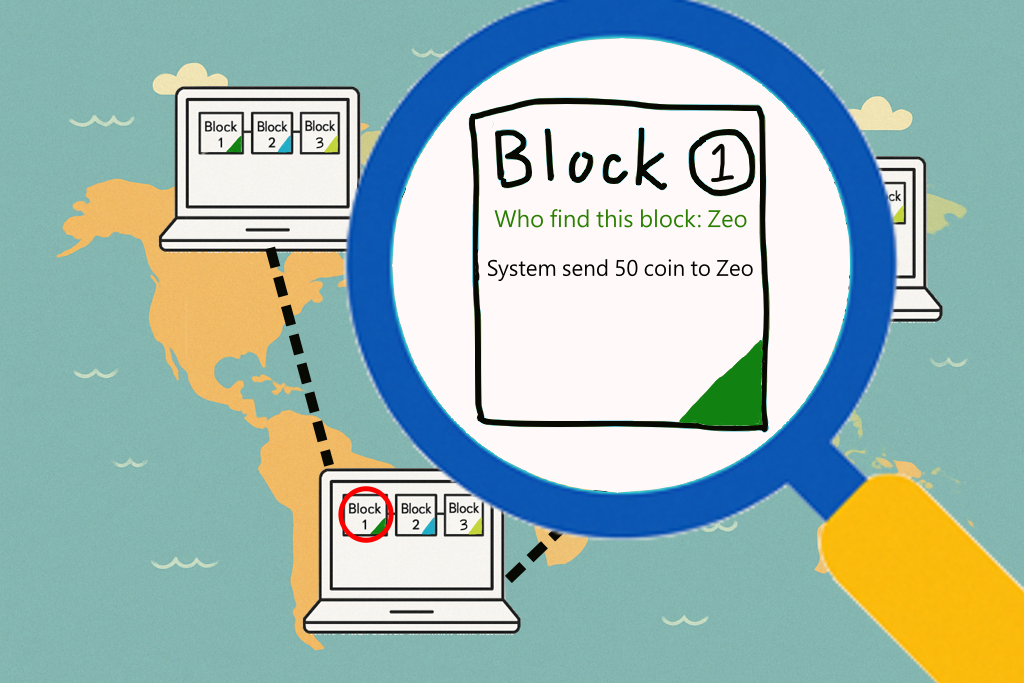

這時你可能會想問, 為什麼這些電腦想找出區塊呢? 難道找出區塊有任何好處嗎?

是的, 找出區塊有獎勵, 誰找出區塊, 誰就能得到50枚 比特幣, 這部分由以下內容繼續展開

特性二, 生成區塊的電腦能得到獎勵

以下這三台電腦都在消耗電力去找出第四個區塊

誰成功找出第四個區塊, 誰就能得到50枚 比特幣, 而且找出區塊時它會向其它電腦廣播此區塊

動畫展示:

"我有個新問題, 區塊內容存放的是什麼資料?"

回答: "每個區塊都存放著幣的轉移紀錄, 這部分在特性三詳細說明"

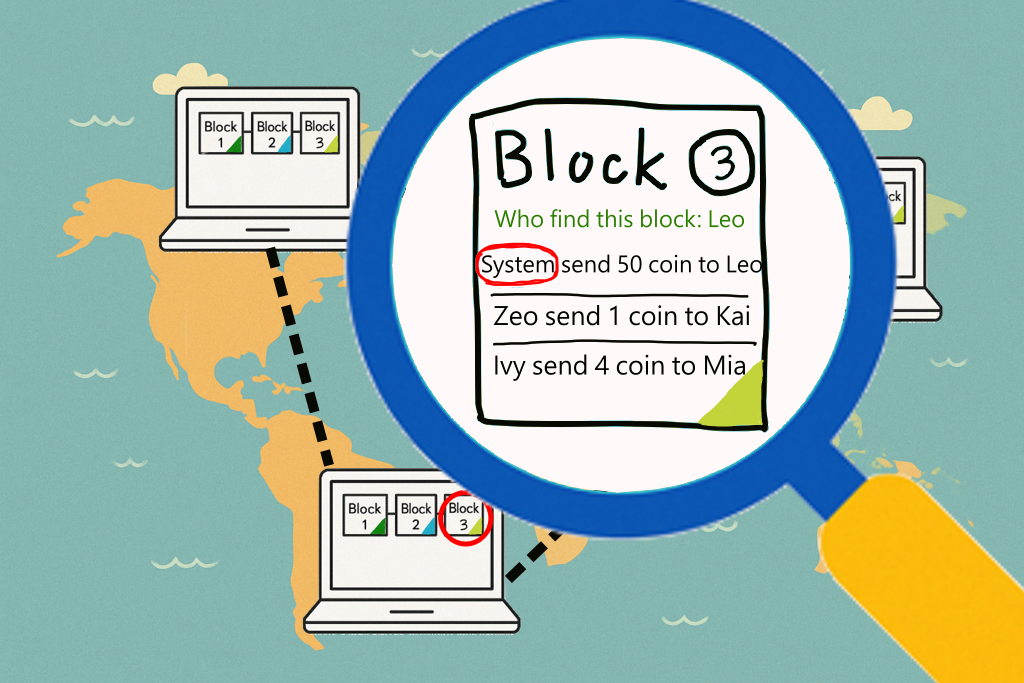

特性三, 每個區塊中, 都存放著幣的轉移紀錄

比特幣系統的設計是,它會把這系統發生的事情都儲存在每個區塊當中

整個區塊鏈就是這個系統的資料儲存庫

區塊的內容會寫入,誰挖出了此區塊,誰轉移了多少枚幣給別人

可以注意到第一筆轉移紀錄, 來源為系統(System) 轉移給 區塊挖出者 Leo

這是因為 Leo 找到了此區塊, 所以 Leo 可以從系統獲得比特幣獎勵

小疑問

Q: Zeo 的 coin 是怎麼來的, 為什麼他可以傳送 1 枚 給 Kia?

A: 他的幣也是挖到的, 比特幣系統中, 貨幣的最源頭都是系統生成的, 也就是挖礦挖到的

Q: 那 Ivy 的 coin 是怎麼來的, 也是挖到的嗎?

A: 等等喔 我來查一下區塊鏈上的資訊, 喔 他的幣是 Zeo 轉給他的

所以獲得幣的方法只有兩個, 一個是挖出區塊後, 系統會生成幣且轉移給你 另一個是 擁有幣的人轉移了一些幣給你

總結

總結來說,區塊鏈系統具有以下幾個重要特性:

去中心化:每一台電腦都儲存著完全相同的區塊鏈資料,這樣的設計避免了單一故障點,確保系統的穩定性和安全性。

獎勵機制:成功找出新區塊的電腦能夠獲得幣作為獎勵,這激勵了更多人參與到區塊鏈的運行中。

整條區塊鏈就是系統的資料儲存庫:每個區塊中都存放著幣的轉移紀錄,這使得所有交易都可以被追溯和驗證。

這些特性使得區塊鏈成為一種安全、可靠且去中心化的數據管理技術,並在各個領域中展現出廣泛的應用潛力。

問答時間

Q: 這樣會不會浪費空間阿, 為什麼所有電腦都要複製同樣的區塊資料, 然後各別儲存起來呢?

A: 這是為了去中心化運行的原因, 因為要避免任何一台電腦壞掉導致資料不見的風險

所以需要讓所有電腦都存著相同的區塊鏈資料

Q: 2025年時有多少電腦儲存著比特幣資料呢?

A: 大約 1萬台電腦都存有一份整條區塊鏈的資料, 且一台電腦想儲存整條區塊鏈約需要至少超過 625GB 的儲存空間

因為目前比特幣系統的這條區塊鏈的大小已經成長到 625GB了